● 受診時にお持ち頂きたいもの

1.健康保険証

健康保険が適用される治療を受ける方は、健康保険証を必ずお持ち下さい。

尚、当日やむを得ない理由で保険証をお持ちになれない場合は、一旦自費にて診察代をお預かりさせて頂き、同月内に保険証をお持ち頂いた時点で自己負担分を除いた額をお返し致します。

2.お薬手帳(お持ちの方)

当院で薬を処方する際、薬の飲み合わせや体質に合うかどうかの参考にさせて頂きます。

3.紹介状

他の医療機関からの紹介状をお持ちの方は、受付でご提示下さい。

4.公費受給者証

公費を利用して受診される方は、受給資格を証明する受給者証(老人医療受給者証、乳幼児医療者証など)を必ずお持ちの上、受付でご提示下さい。

● 初診時の流れ

| 1.受付 | まずは受付にお越しになり、マイナ保険証等をご提出下さい。 |

| ▼ | |

| 2.問診 | 受付にて問診表をお渡し致しますので、必要事項をご記入下さい。 |

| ▼ | |

| 3.待合室 | 順番になるまでお待ち下さい。 |

| ▼ | |

| 4.診察 | お名前をお呼びしますので診察室にお入り下さい。 |

| ▼ | |

| 5.お会計 | 診察が終わりましたら、受付でお名前をお呼びしますので待合室でお待ち下さい。 |

● 聴診について

胸に聴診器を当てて聴く音には、肺から出る呼吸音と心臓から出る心音があります。検診ではその両方の音を聴取する必要がありますが、心臓から出る心音を聴く部位について説明します。

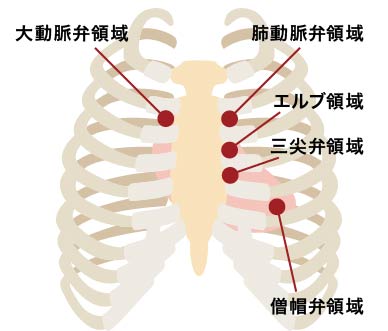

下の図は看護師国家試験に出題された心臓の聴診部位を示します。このように前胸部のかなりの範囲に渡って聞いてゆく必要があります。

聴診するとき

- 基本は直接、聴診器を体に当てます(服の上からだと、服の摩擦音が入ってしまうため)。

しかし、薄い下着(タンクトップなど)の場合は、状況によりその上から聴診器を当てることも可能です。 - 左胸の乳頭に近い部分をしっかり聴診する必要があります。

下着をつけていらっしゃる場合は、下側あるいは上側から体に沿わせる形で聴診器をすすめることがあります。

次に、正しい心臓聴診の手技について、元日本心臓学会、日本循環器病学会理事長の小川聡先生のコメントの抜粋を紹介します。

第2回「聴診はミクロの世界〜心音・心雑音の聴き分け」

聴診といっても聴診器を当てる部位、当てる順番、当てる強弱、などにルールがあり、それによって聞こえてくる心音、雑音の様子が異なり、障害されている弁膜、その障害の程度などが診断できます。雑音以外にも、本来の4つの弁膜の開閉音も聞き分けます。もちろん、この手技は鍛錬によって向上しますが、診断能力には大きな個人差が生じます。医者が聴診器を患者さんの胸に当てている時に、何を聴こうとしてるのかを少し理解いただくと医者への信頼度が増すかと思います。健康診断で、ちょこっと適当な場所1−2カ所に聴診器を当てるだけで、「はい終わりました。次の方どうぞ」、と言うような医者は「?」マークです。当てる場所、順番にも注意してみていると医者の習熟度がわかるはずです。最初に心尖部(左の乳頭あたり:第5肋間中鎖骨線)に当てて、強く押したり、軽くしたりの変化をつけて聴き、次に第2肋間胸骨左縁に場所を変えて、呼吸を止めたり、ゆっくり呼吸するよう指示しながら聴いてくれ、さらに2−3カ所(最初の2カ所で雑音が聞こえた場合ですが)に場所を移動して聴いてくれる、そんな先生に当たれば大成功と思ってください。

以下略

https://ogawasatoshi-clinic.com/lecture03/lecture1-02.htmlより引用